COLUMN

研修コラム

リスキリングは企業として推進すべきものに

日本政府は2024年の「経済財政運営と改革の基本方針」において、全世代のリスキリングを推進することを提言しました。これは賃上げの定着や所得の増加を狙う改革案に含まれたもので、リスキリングは能力向上支援として推進されています。また、現代のビジネスおよびそのスピード加速に適応するための対策としても、新しい技能を学んでいくことは必須です。

またこれまでの日本のリスキリングは失業者主体であり、就職後は学び直しの慣行が薄くなるとも言われてきました。そこで、労働者の生活安定性を維持した状態、つまり在職期間中のリスキリング強化を図ることも重要とされています。

これらのことから、現代では労働者側だけでなく企業側もリスキリングに対する意識・仕組みを整えることが求められるようになりました。学習は各個人が勝手に行うものではなく、企業としても推進し評価するものであるとされたのです。

では実際、ビジネスパーソンはどの程度リスキリングに取り組んでいるのでしょうか。そして対する企業側はどのような状況なのでしょうか。

リスキリングの意欲と行動にギャップあり

キャリアアップ研究所より

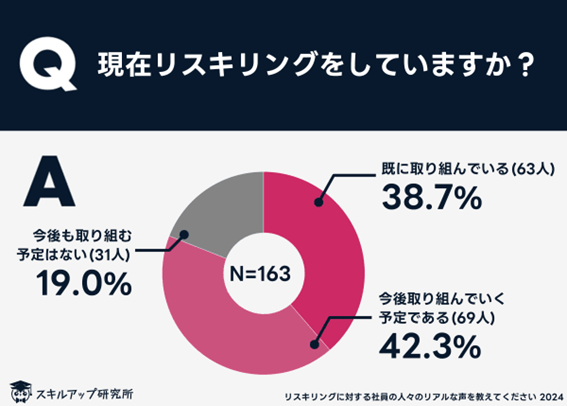

スキルアップ研究所の調査によると、現在リスキリングに取り組んでいる労働者は38.7%。今後取り組む予定の42.3%を加えると、合計80%以上の人が「学ぶ意欲」を持っていることがわかります。リスキリング、リカレントといった単語を聞く機会も増え、全体的な意識が向上していることは間違いないでしょう。

一方で、今後のリスキリングを予定する人の割合がすでに取り組んでいる人を上回っているなど、意欲と実態にはまだ差があることもうかがえます。リスキリングは意識改革だけでは実際の行動として現れづらいということです。

リスキリングに関して労働者が求めるもの

キャリアアップ研究所より

ではどうしたら実際にリスキリングまで行動させることができるのでしょうか。

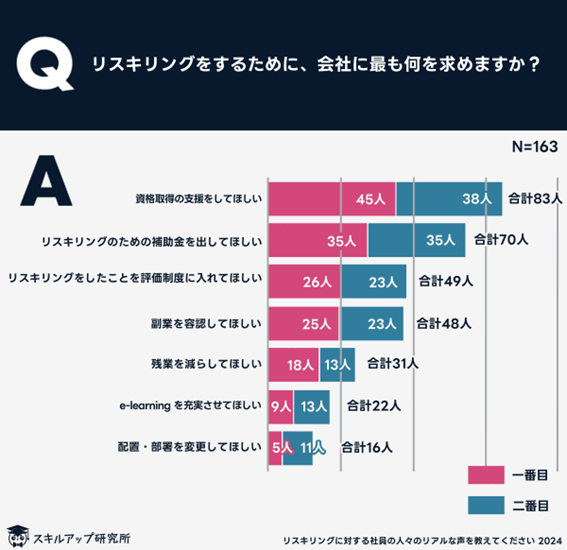

リスキリングに関して労働者が企業に求めること(2件まで回答可)から、そのきっかけを探してみました。

まず最も多かったのが「資格取得の支援をしてほしい(50.9%)」。資格の取得は具体的な目標および成果として非常にわかりやすい指標であると認識されているようです。

次点には「リスキリングのための補助金を出してほしい(42.9%)」が続きました。資格や講座によっては金銭的な負担が大きいことから、「私の会社では資格の取得を推奨していますが、受験費用は自己負担です。費用も出してもらえると嬉しいです。」「個人ができることには限界があるので、主に費用の面で補助してほしい」など、費用補助を希望するコメントが寄せられました。

そして第3位は「リスキリングしたことを評価制度に入れてほしい(30.1%)」。リスキリングとはつまり業務能力の向上であり、自身のスキルアップとしてだけでなく具体的にキャリアにも反映されてほしいという要望があがりました。また、「事務能力についての評価基準があれば、何を勉強し身につけるか、具体的に考えられると思います。」というコメントにも表れている通り、評価・キャリアとリスキリング内容の連動性を高めることも求められています。

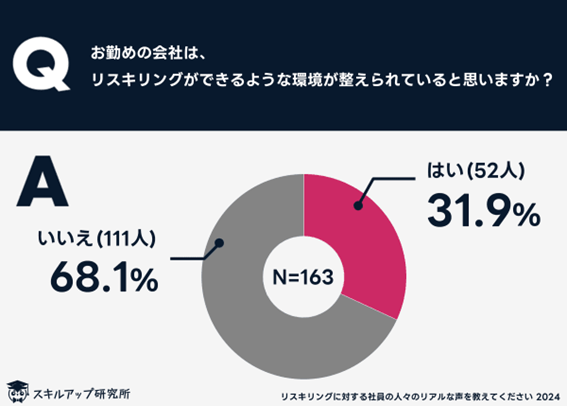

労働者は企業のリスキリング環境に満足していない

上記のコメントからもうかがえますが、実際のところ、労働者は企業側のリスキリングへの対応に満足していないようです。半数を超える68.1%が自身の会社について「リスキリングできるような環境が整っていない」と回答しました。

リスキリングを推進するためには「リスキリングできる環境」の整備という企業側のバックアップによって、より労働者のやる気を引き出していくことが必要です。

企業はどのようにリスキリングを推進すべきか?

企業としてリスキリング環境の整備を検討する上で参考になるのが、厚生労働省が定めた「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」です。基本的な考え方として、

(前略)企業・労働者双方の持続的成長を図るためには、企業主導型の教育訓練の強化を図るとともに、労働者の自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直しを促進することが、一層重要となる。

と、リスキリングとは企業と労働者、両輪の取り組みであることを強調しています。

重ねて、労働者の学び・学び直しには労使が協働して取り組むことが必要とも述べており、具体的な取り組むべき事項として

①学び・学び直しに関する基本認識の共有

②能力・スキル等の明確化、学び・学び直しの方向性・目標の共有

③労働者の自律的・主体的な学び・学び直しの機会の確保

④労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを促進するための支援

⑤持続的なキャリア形成につながる学びの実践、評価

⑥現場のリーダーの役割、企業によるリーダーへの支援

を挙げています。

たとえば、先程の調査で多かった「資格取得の支援をしてほしい」という要望に対しては、③機会確保や④促進するための支援 があたります。具体例として、教育訓練プログラムや自社外でスキルや経験を獲得する機会を設けること、またそのための時間確保や費用といった面の支援を行うことを取り上げています。

ほか、「リスキリングしたことを評価制度に入れてほしい」には②明確化、方向性・目標の共有⑤実践、評価 からキャリアデザインを前提にしたスキルの明確化と目標設定、さらにそれを実践、評価し次のリスキリングにつなげることなど、リスキリングを推進する際の懸念点を解消するための具体案が多く提示されています。

まとめ

リスキリングに求められるのは、労働者と企業がともに「自律的・主体的かつ継続的」に学んでいけるサイクルを「協働して」回していくことです。

リスキリングの実践により学びの風土を醸成し、それが企業および労働者の発展につながり、さらなる学びが訴求され……やがてリスキリングが「当たり前」として定着する。このサイクルが実現すれば、企業全体の適応力や競争力が高まります。リスキリングを企業の持続的な成長を支える重要な要素として捉え、学びを促進する文化を根付かせましょう。

参照:

スキルアップ研究所「リスキリングに対する労働者の現場の声に関する調査」https://reskill.gakken.jp/3315

厚生労働省「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/guideline.html