COLUMN

研修コラム

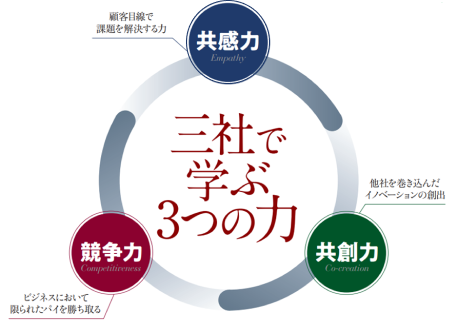

TOASUの「三社合同研修」とは、競合他社3社を集めて行う他流試合/他社交流型の研修です。25年にわたり開催され、これまで200社以上の企業様、10,000人以上のビジネスパーソンに受講いただきました。「共感力」「競争力」「共創力」の力を、ワークショップ形式で実践的に学ぶことができるのが特長です。

そんな三社合同研修で、新たにDXをテーマとした「超上流プロセス実践研修」と「DX構想力向上研修」の2コースがスタートしました。いま「DX」をテーマに掲げる理由とは何か、具体的にはどのような能力の習得を目指すのか。コースの企画者であり、事業開発部 取締役の大東智に聞きました。

TOASUの「三社合同研修」とは

―まず、TOASUの「三社合同研修」がどのように生まれたか教えてください。

きっかけは関西で行っていたIT業界の人材育成担当者との情報交換会でした。SEは本業こそシステム開発ですが、実際にソリューション営業をするにはコミュニケーション力、提案力といったヒューマンスキルが必要とされます。そこに不足や課題を感じている企業様が多かったんです。

具体的には、たとえば問題発見解決能力、ロジカルシンキング、ネゴシエーション……。でも、個別に研修をやっているのではあまりに時間がかかりすぎる。そこで、これらを高圧力・高注入でできるカリキュラムを組もう、ということでできたのが「提案力強化研修」です。

情報交換会に参加していた企業様たちと、試行的に1社1チームずつ出して計3チームでやってみようとなり、これが三社合同研修の始まりになっています。今も基本的な構成は変わらず行っていますね。

―三社合同研修は「他流試合/他社交流型研修」と銘打っていますが、この形式の強みはどこにあるのでしょうか。

それはやはり同業他社と、それも実際にコンペティションで戦うような競合相手と、同じ空間でリアルなプロセスを経て最終的に成果の順位や採否まで決める、という環境です。

三社合同研修の醍醐味は、始めは「業務が忙しいのに研修どころでは……」と斜に構えたようなスタンスの方も、受講しているうちにだんだん前のめりになっていくところ。自社の看板を背負っている、自身の今までの経験が試されている、そういった場面に向き合うことで負けたくないとやる気が沸き起こっているのを感じます。アンケートでも今まで受けた研修の中で一番印象に残った、目から鱗でしたという感想をよくいただきますよ。

コースによっては懇親会も設定しています。同業他社、同職種の人とざっくばらんに話をする機会ってあまりないじゃないですか。「御社もそういう課題をお持ちなんですね、実はうちでも……」など、共感と理解の場として盛りあがっています。もちろん、守秘義務の範囲内ですが。

―逆に他社だからこそ、忌憚なく言い合えるのかもしれないですね。

あと、研修の仕組みとしても前向きにならざるを得ないシチュエーションを設定しています。デフォルトの3日間の場合、提案のプロセスでは1回30分のヒアリングを計8回やるんですよ。

―かなり大変ですね。

ちなみに講師は3社それぞれ対応するので計24回です。すごい回数ですよね。

ヒアリングでは、講師がヒューマンスキル系とテクニカルスキル系の2名体制で対応します。まず25分で講師が提案先として受講者のヒアリングを受け、残り5分でヒューマンスキル系担当講師は経営者として、テクニカルスキル系担当講師は先輩・指導者としてフィードバックします。「このプロセスでお客様にそこまで発信するのは少々おかしい」「最終的に目指す方向はわかるが今は別のアプローチの方がいいのではないか」「そういう発言は失礼にあたる」といった、実際の現場に基づいたリアルなコメントです。

だから「具体的なプロセスの中での指導なので、自身の提案活動の強みや弱みが明確に理解できました」という声をよくうかがいますね。あと他社の発表も見られるので、ひるがえって自社の傾向を把握できたとも。そういった気づきを得られるのが強みです。

―確かに、他社の提案を見る機会ってなかなかないですよね。

はい。たとえば提案活動をしていて失注した、コンペに負けたとします。でも、失注理由は大抵はっきりとは教えてもらえないですよね。社交辞令的に「いや、ちょっと予算が……」とかぐらいで。

でも、三社合同研修ではずばりフィードバックされる、他社との差異が明確に見えるというのが大きな利点です。

新規コースで「DX」を題材にした理由

―では、ここからは新しくスタートしたDXコースのお話を伺います。

これまでさまざまなコースを作ってきた中で、新たな題材として「DX」を選んだ理由は何でしょうか。

理由はいくつかあります。

まずIT業界、特にユーザー系IT企業の多くは親会社のシステムやDX化のサポート業務を行っています。でも今は親会社の案件のみというところは少なく、外販率を高めないといけない状況になっています。親会社でのノウハウを活かして別の企業にソリューションを提案するわけですね。

そんな中、経済産業省が公表しているDXレポートでも指摘されている通り、近年は受託開発の案件が目減りしてきています。従来ここはスクラッチ開発で売上も高い根幹の部分でした。しかし、クラウドサービスやノーコード・ローコード開発への移行、ユーザー系企業の内製化、生成AIの台頭などの影響を受け、今後売上を上げるために、オファリングビジネスと呼ばれるさまざまなサービスを組み合わせてお客様に提案し課題解決する動きに変わる必要に迫られ始めています。

加えて今、コンサルファームがITシフトしているのも理由のひとつです。

―それはIT業界にとって、どのような意味を持つのでしょうか。

業界の境界が曖昧になり、従来のIT企業がコンサルファームとコンペ等で競合する場面が増えているということです。その際のアプローチ手法の差も明らかになり始めています。

これまでのIT業界では開発の延長線上に提案力が求められてきたので、得意な開発領域をひとつずつ積み上げて提案するボトムアップ的なアプローチを取る傾向があったように感じます。しかしコンサルファームはトップダウン、つまりマクロ視点で物事を抑えるので経営層の理解を得やすい。つまり、これまで行ってきたアプローチと方向が逆なんです。

だから今回スタートしたDXコースは、マクロで捉えてミクロに落とし込むコンサルファーム的プロセスを実践的に、身をもって理解できる研修となるよう設計しています。

―少し刺激的な表現になりますが、危機感を煽るような意図もあるのでしょうか。

ありますね、健全な危機感を持ってもらうというか。

私自身もそうですが、現場は普段の業務に手一杯なので、どうしても新しい手法や研修に対して消極的な姿勢になりがちです。刺激と臨場感のある学びを受けて、あ、世の中が変わっててやばい、自身も変わっていかなきゃ、ここができていないから学ばなきゃと、そういった今後のトリガー的存在になってほしいという思いを込めています。

新しい「DXコース」それぞれの内容

―「超上流プロセス実践研修」と「DX構想力向上研修」の2コースについて、それぞれの内容と強みを教えてください。

どちらのコースも先程述べたような外部環境を踏まえてのコースというのは同じです。

まず「超上流プロセス実践研修」の方ですが、1日目はマクロからミクロに落とし込んで最終的にソリューションにつなげる、提案プロセスの一連の流れをインプットすることから始めます。お客様の業界、さらには社会の中での立ち位置はどこで、企業の中の課題はどこにあるかといった部分からじっくり理解を進めるんです。最終的にはソリューションマップのような形で提案の方向性をまとめますが、提案書を作る研修ではないんですよ。あくまでプロセスを理解することが主題です。

2日目にはアウトプットを発表するんですが、後半のグループディスカッションにはチームシャッフルを設けています。基本は各社で取り組むコンペ形式ですが、ここだけは企業の境目を超えて、今回の学びの共有、今後のIT業界の課題、さらにはどういうスキルを伸ばすべきか、知識をつけるべきかといった点を、3チームに分かれて意見交換します。

―企業の境目を超えたシャッフルは今までにもあったんですか?

正式にカリキュラムに組み込んだのは初めてです。これまでは学びの共有も各社単位で行っていました。

―新しい取り組みなんですね。これはどういう理由で?

企画した講師の提案と、これまでの三社合同研修に参加した企業様のアドバイスから生まれました。学んだことを他社はどう見たのかお互いに学び合ってほしいという考えですね。ダイバーシティの観点などを考えても、視野を広げる機会があった方がいいだろうと。あとせっかくの他社交流ですから、自社内では得られない場を作りたいというのもありました。

―では続いて「DX構想力向上研修」について教えてください。

「超上流プロセス実践研修」はプロセスが主題ですのでソリューションマップまでですが、「DX構想力向上研修」はその後の企画に落とす流れですね。後続にあたるようなポジションです。

まずはデジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションの違いをきっちり理解する。その後は他コース同様に実践さながらのヒアリングをするんですが、本コースの特徴として企画に落とし込むための材料を揃えることを重視します。提案書や企画の方向性を定めるためのヒアリング、というわけです。

プロセスを理解しても、結局受注に至らなければ意味がありません。ヒアリングで情報を得て訴求力のある企画や提案書に落とし込む、受注につなげる能力を鍛えることが主題です。

特徴の2つ目として、提案書はTOASUでプロンプトを組んだ生成AIが評価します。新規性や実現可能性、拡張性など複数の評価項目に沿った定量評価、さらに強みや弱み、改善点のコメントまで行います。

―生成AIが評価するという取り組みも初めてなんでしょうか。

初めてです。最初はちょっと遊び心というか、企画講師から評価に生成AIを使ってみませんかという提案を受けて、面白そうですね取り入れてみましょうかと。TOASUにも生成AIの使い方を学ぶ研修はありますが、逆に生成AIが受講者を評価するっていうのは今までなかったですから。

プロンプトはエンジニアリング系の研修も担当している企画講師が日々改良してくれています。違和感のある評価やコメントが出たら随時修正しているので、精度も上がってきていますね。昨年のトライアルでは、ある受講者の方が、突っ込まれたら嫌だなと考えていたところを明確に指摘されてやっぱり改善しないといけないんだなと思った、とおっしゃっていました。

企画提案×DXの必要性

―DXというテーマについて、もう少し深掘りさせてください。

企画や提案といった業務自体は当然これまでも行われてきたものですよね。そこに「DX」を組み合わせたのは、どういう理由なんでしょうか。

たとえば業務効率化、生産性向上とよく言われますが、この課題をシステム導入で提案・解決することはDXか? というと違いますよね。

お客様の課題に対して、ただシステムを提案するのではなく、どのように新ビジネスとしてソリューション化するか、事業規模の提案まで視点を上げるか、価値創造につなげるかという思考へ転換を起こしたいんです。つまり、お客様の真のDXを実現するためにはどういう視点を持てばいいのか、ということです。

DXの進捗状況は企業によりけりですが、こと案件化という話になると、課題改善レベルでは大きな規模の提案にはなりづらい。でもDXを実現するための真の課題を引き出せるようになれば、ビジネスソリューションの幅がさらに広がります。そんなビジネス変革の提案ができる力を鍛えたい、という思いから生まれたのが今回の2コースです。

―鍛えるとは言いますが、これらのスキルを短期間で学ぶとなるとカリキュラム開発も大変ですよね。

大変です。ですが、両コースの企画講師ともすごく乗り気で。というのも、普段の一社研修で需要があるのをわかっていて、アプローチできる研修を作りたいという思いを強く持っていたんです。彼らの経験がうまくブラッシュアップされたカリキュラムになっていると思います。

需要という点でいくと、最近はIT企業でコンサル視点の基礎を身につけましょうという研修が行われ始めていまして。

―流行りなんでしょうか?

流行りというより、やはり必要性を感じているということですね。IT予算の削減や受託開発の減少、コンサルファームのITシフトなどの避けられない時代の変化を受けて、ちゃんとコンサル的視点を身につけさせなきゃという危機感が経営層やHR領域の担当者に現れ始めています。そういった企業にとって助けになる、ずばり当てはまるようなコースにしたいと考えています。

―最後に、今回の研修に関心を持たれている方に向けて一言お願いします。

今回の新規2コースは、DX化のソリューションを提供するIT企業側に限らず自社のDX化を進めるユーザー系企業側も合わせた日本の企業を応援したいという強い思いをもって立ち上げました。

企業を取り巻く環境が大きく変化する中、最前線で活躍される皆さんの発想や行動で、世の中の課題が解決できることは沢山あると思います。

TOASUは、教育の観点で場の提供しかできませんが、少しでも参加される皆さんの活躍につながるよう、伴走できるサービスを提供してまいります。

TOASU独自の他流試合/他社交流型「三社合同研修」詳細はこちら >>

※研修内容、カリキュラム等は公開時点の情報です。