トルコ工場は2015年に操業を開始し、対トルコ国内およびヨーロッパの基点として自動車タイヤの製造を行っています。2017年には完全ゼロエミッション、2020年には工場排水の100%リサイクルをそれぞれ達成するなど、地域社会に信頼される会社として現地での貢献活動にも熱心に取り組んでいます。

そんなトルコ工場ですが、解決すべき課題がいくつかありました。そのひとつが「生産性の向上」です。

大なり小なりどの会社にも存在する課題ですが、トルコ工場では特に社員の業務処理能力に悩みを抱えていました。

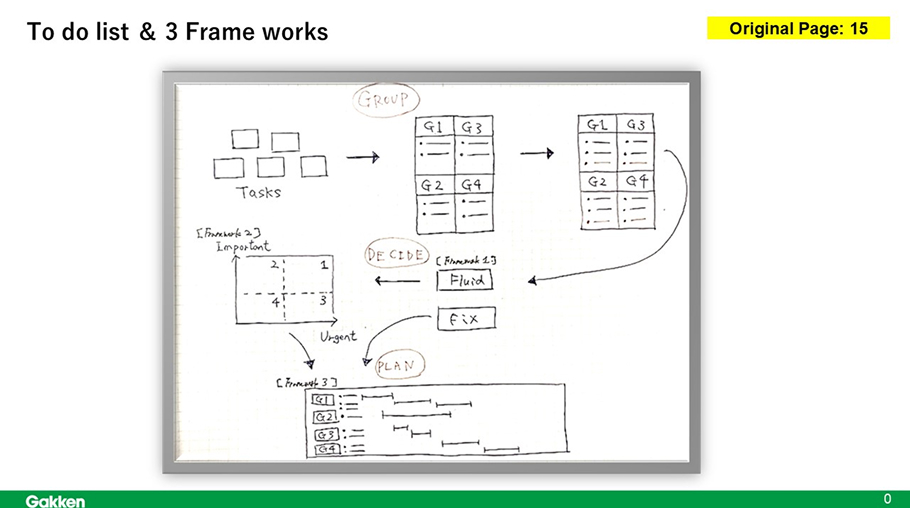

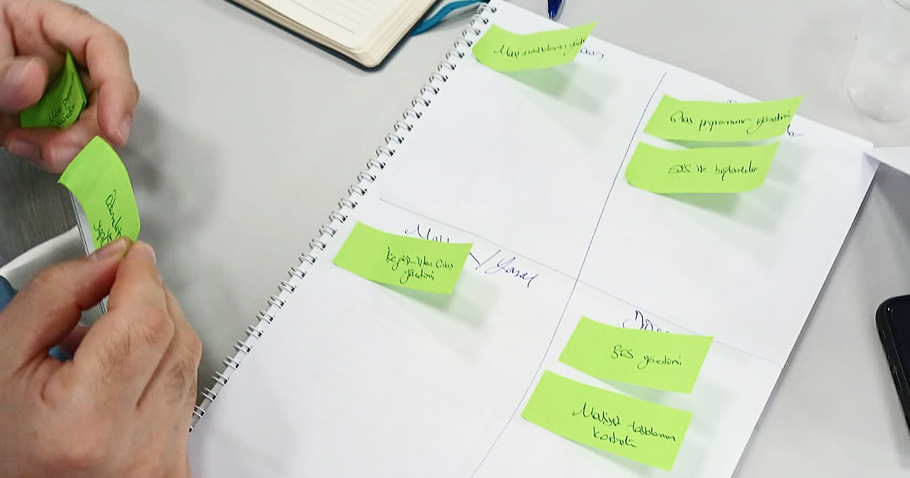

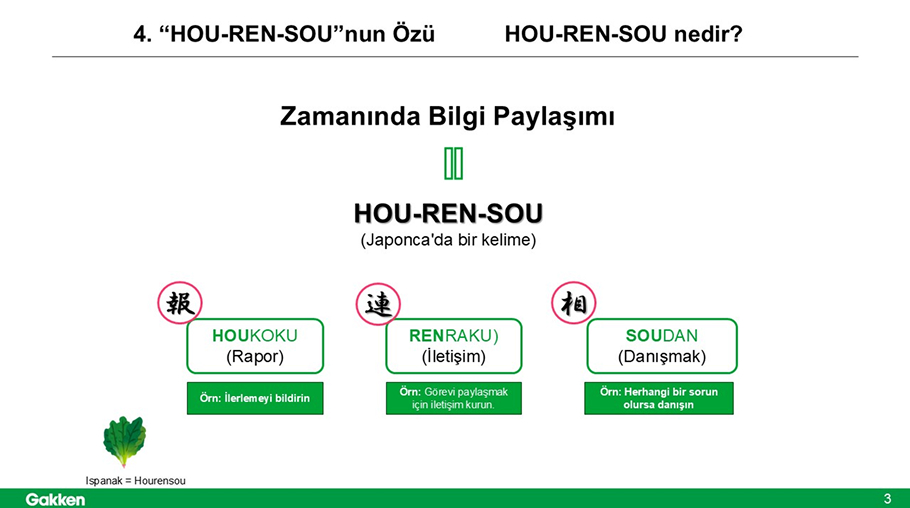

チームで働くには、まず一人ひとりのスケジュール管理が不可欠です。しかし社員の一部には、仕事の緊急度や重要度の判断基準が明確でなく優先順位をつけることに苦手意識がある、予定外に発生した業務にうまく対処できずストレスを感じがちである、一部業務の遅れが他社員にまで波及してしまうことがある、といった状況が見受けられました。

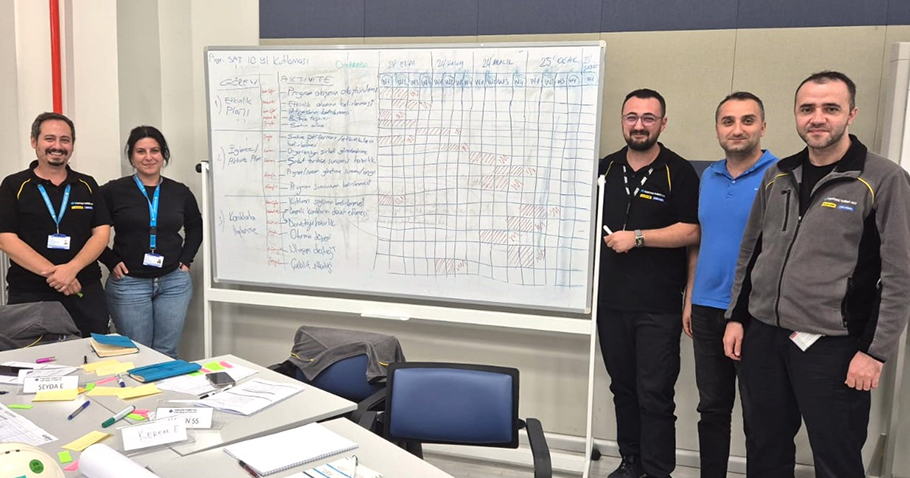

今後の活躍が期待される社員たちに対し、ジョブコントロールのトレーニングをしたい。その要望にマッチしたのが、社会人教育領域を担うTOASUが持つ「タイムマネジメント研修」だったのです。